| 長岡式BLH についての考察 - ホーンの完成度を高めると低音が減る? |

| 2012-11-04 |

|

長岡鉄男氏は、私が最も尊敬するスピーカー設計者であり、私が最も影響を受けた人物の一人でもありますが、今回は、いわゆる長岡式バックロードホーン(以下、BLH)が、根本的に抱えるのではないかと、私が思っている問題点、又は優位性について、考察してみたいと思います。

しかし、私が長岡式BLHが抱える問題点として考えているものは、一見すると問題がありそうな、直管から構成されると言う点ではなく、比較的長めな、そのホーンの長さですが。 一般的に、製品として過去に発売されたBLHのホーン長は、大体180cm (6ft.) 程度の物が多いようです。この180cmという長さには確かな理由があり、ホーンが理論どおり機能すれば、大体100Hz辺りに、ホーンの出力によるピークを持ってくることができるのです。 そして、100Hz辺りの帯域は、音楽の屋台骨となる重要な帯域であり、人間の聴覚にとっても、低音感や迫力を感じる帯域なので、この帯域の量感が少ないと、低音感に乏しい貧相な音に感じてしまうのです。 市販品は、コニカルホーンを繋げて、擬似的にエクスポネンシャルホーンに近づけ、折り返し部分も滑らかになるように工夫されており、ホーンの完成度が高く、ホーンが理論どおりに機能するため、必然的にこの程度の長さに落ち着くようです。 しかし、長岡式BLHのホーン長は、250cm程度のものが多く、この長さのホーンが理論どおりに機能すると、大体100Hz辺りにディップが発生してしまうのです。

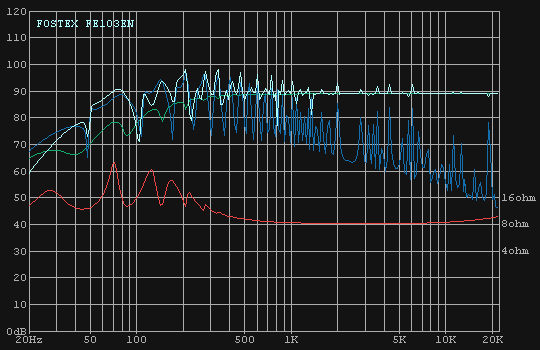

シミュレーションの条件は、空気室容積2200cm3、ホーン長250cm、 上のグラフが示すように、長岡式BLHが理論どおり機能すると、低域再生において非常に重要な帯域に、情報の欠損が生じることになります。そして、これが長岡式BLHが根本的に持つ欠点だと、私が考えているものです。 しかし、実際の長岡式BLHは、100Hz付近にディップのない優れた特性のものが複数あります。そして、この優れた特性をもたらす原因は、長岡式BLHの、ホーンの完成度の低さにあるのではないかと、私は推測しています。 ホーンの完成度が低くなると特性が良くなるというのは、奇妙な理屈に感じるでしょうが、長岡式BLHが理論どおりに機能すれば、100Hz辺りにディップを生じるのは前述のとおりです。したがって、数ある長岡式BLH の内、100Hz辺りにディップが発生しないモデルについては、理論どおりに機能しないための要素が、内包されているはずです。 そして、その要素として私が考えるものは、ホーンが直管で構成されていることと、折り返し部分が滑らかでないことです。つまり、ホーンが直管から構成され、折り返しが滑らかでないという、ホーンとしての完成度の低さのために、ホーンが理論どおり機能しないことにより、長岡式BLHは、シミュレーションの結果よりも、優れた特性を得ることができているのではないかと、私は考えているのです。 では、なぜホーンの完成度の低さのために、長岡式BLHは、特性が良くなるかということについてですが、ホーンの内部に、状態が急激に変化する部分があると、そこで、ある程度、ホーンの連続性が断たれることによって、スロートからその部分までの長さのホーン、又は共鳴管として、ホーンが部分的に機能することで、ホーンが理論どおり機能すれば、負荷がかからないはずの帯域に、偶然ではあっても、負荷がかかることによって、ディップが無くなったり、低域の量感が増えるなどの現象が生じるのではないかと、私は考えています。 長岡式BLHの模式図の、それぞれの直管の長さを、細いほうから、

部分的に機能するのではないかということです。 そして、このように、違う長さを持つホーン、又は共鳴管として機能することにより、完成度の高いホーンよりも、より多くの帯域で負荷をかけることができ、それが上手く機能すれば、ディップをなくしたり、低域での量感を増す上で、非常に有用な働きをする可能性があるのではないかと思います。 長岡式BLHにおいて、状態が急激に変化する部分とは、もちろん折り返し部分です。そして、長岡式BLHは、ホーンが複数の直管により構成されていることから、折り返し部分で、管の断面積が急激に増加することによって、ホーンの連続性が下がり、この部分が、エンクロージャー内で、ある種の開口部として機能することによって、その折り返し部分までのホーン、又は共鳴管として、機能しやすくなると考えられます。 普通に考えると、折り返し部分の断面積は、細い方の管の断面積を s1 として、太い方のそれを s2 としたとき、 (s1+s2)/2 、になるはずですが、長岡氏自身は、その著作の中で、折り返し部分の断面積について、 s2 近いほうが良いと書いているので、断面積を急激に変化させることで得られる効果を、認識していた可能性もあります。 また、長岡式BLHの折り返し部分の角度として、90度と180度のものが考えられますが、180度の折り返しは、90度のものに比べると、音波がスムーズに進行できないので、180度の折り返しほうが、より強くホーンの連続性を低下させ、ホーンを分断された管として機能させる上では、より優れているはずです。 【90度と180度の折り返しは、どちらが優れているか?】

では、なぜその様な話を時折目にするのかという理由ですが、それは、ホーンが長すぎることが原因ではないかと、私は思います。シミュレーションで見たとおり、長岡式BLHは、理論どおり機能すれば、 100Hz辺りにディップが生じるので、90度の折り返しを採用したり、折り返し部分に整流板を配置したりすることで、折り返し部分を滑らかにし、ホーンの連続性を上げ、ホーンの完成度を高めることで、ホーンを分断された管として機能させることが難しくなるので、ホーンが本来の理論どおりに機能することにより、低音感を感じる部分にディップが生じたり、分断された管としての共振周波数が減り、負荷のかかる帯域の減少により、低域での量感が減ることが原因ではないか?ということです。 つまり、長岡式BLHのように、比較的長いホーン長を採用する場合、むやみにホーンの完成度を上げないほうが、成功する可能性が高まり、ホーンの完成度や連続性をを高めることにより、失敗する可能性が高まるということも、十分考えられるのです。 そして、斜め(コニカル)音道、90度の折り返し、折り返し部分を滑らかにする措置、などを採用して、ホーンの完成度を高めたい向きは、市販品のように、比較的 短めのホーン長にしなければ、低音不足により、失敗する可能性が高いのでないかと考えられます。 |

| Last Updated

2012-11-04 |

先ず、長岡式BLHの概要について説明します。長岡式BLH(右図参照)とは、複数本の直管によって構成され、比較的長めのホーン長を持つバックロードホーンです。図では単純化するために、4本の直管によって構成されていますが、実際の長岡式BLHは、6本程度の直管から構成されることが多いようです。

先ず、長岡式BLHの概要について説明します。長岡式BLH(右図参照)とは、複数本の直管によって構成され、比較的長めのホーン長を持つバックロードホーンです。図では単純化するために、4本の直管によって構成されていますが、実際の長岡式BLHは、6本程度の直管から構成されることが多いようです。